Un cannabinoide sintetico. Tre studi sulla cannabis. La sperimentazione direttamente in ospedale col Cbd. Infine, una sostanza naturale che agisce sugli stessi recettori attivati dalla canapa, ma prodotta direttamente dal sistema endocannabinoide del nostro organismo. Dal Canada a Israele, passando per gli Usa e l’Italia, diversi ricercatori e medici credono di poterli impiegare come terapia supplementare nella Sars-Cov-2. Un possibile aiuto contro questa pandemia.

Il farmaco canadese cannabinoide sintetico

La ricercatrice Aurélia De Pauw, vicepresidente programmi clinici della canadese Tetra Bio-Pharma

«Come potenziale terapia di supporto nella battaglia contro la Covid-19 abbiamo accelerato lo sviluppo del Ppp003, un nostro farmaco cannabinoide sintetico», rivela senza troppi giri di parole Aurélia De Pauw, dal 2018 vicepresidente dei programmi clinici e della direzione medica della Tetra Bio-Pharma. Un’azienda canadese che sta guidando a livello mondiale questo nuovo settore farmaceutico. «Ad oggi sono appena 5 i farmaci approvati contenenti Thc e/o Cbd e 3 di questi sono a base di cannabinoidi sintetici», mette subito in chiaro la De Pauw. «La nostra è una delle poche ditte al mondo a sviluppare medicinali da prescrizione di quest’ultimo tipo, in un settore di nicchia che deve affrontare molteplici sfide legate alla lunga storia della messa al bando della cannabis, sommate alle difficoltà nello studiare e comprendere i suoi effetti benefici sugli esseri umani». La vita professionale di questa ricercatrice inizia in Belgio dopo un dottorato di ricerca nella terapia di rigenerazione delle cellule. Proseguendo, al suo arrivo in Canada quasi un decennio fa, nel coordinare studi clinici in diversi campi (oncologia, endocrinologia, dermatologia, cardiologia, abuso di sostanze). Con i consumatori problematici di cocaina, la De Pauw ha ad esempio lavorato in Quebec, Stato francofono canadese messo a dura prova dalla pandemia. A suo dire, il nuovo farmaco della Tetra «può prevenire o ridurre la cosiddetta tempesta di citochine, una reazione immunitaria potenzialmente fatale osservata nelle infezioni virali, dall’influenza a questo nuovo coronavirus. In caso di trattamento precoce, potrebbe inoltre evitare casi critici della Sars-Cov-2, come quelli con grave disfunzione polmonare. Quindi, di quel gruppo di pazienti a più alta mortalità». Riguardo ai tempi di sperimentazione del Ppp003, questo il pronostico della De Pauw: «Nei prossimi mesi completeremo i test non clinici di affidabilità necessari a dimostrare la sicurezza di un farmaco prima di iniziare gli studi sull’uomo. A fine 2020 vorremmo invece avviare la Fase 2». Legittimo a questo punto chiedersi se, ammesso che si riveli efficace, Tetra riuscirà a completare l’iter in tempo per avere un nuovo farmaco utile per la Covid-19. «A mio modesto parere siamo lontani dal vedere la fine della Sars-Cov-2», sottolinea la ricercatrice. «Inoltre, anche se le pubblicazioni scientifiche prodotte sono paragonabili a 10 anni di ricerca sull’Hiv o 100 sulla tubercolosi, tuttora non è disponibile alcun trattamento, ad eccezione del Remdesivir per alcuni gruppi di pazienti», puntualizza la De Pauw. Mettendo poi in guardia le persone sull’automedicazione. «Fin dalla legalizzazione nel 2018 della cannabis ricreativa in Canada si è parlato molto del suo potenziale e in particolare di quello anti-infiammatorio del Cbd (principio attivo dominante in quella che in Italia è definita “cannabis light”, avendo un contenuto psicoattivo di Thc inferiore allo 0,5%, nda). Le prove “in vitro e dal vivo” a supporto del suo ruolo nell’infiammazione sono molteplici, ma ci sono ancora pochi dati scientifici pubblicati per appurare qualsiasi ruolo del Cbd nell’ingresso e nella replica dei virus. Quindi, prima di provare l’automedicazione, è bene ricordare uno dei limiti del Cbd: la sua scarsa capacità di assorbimento che richiede enormi quantità per essere gestito. In altre parole, non è così sicuro come si crede, potendo ad esempio provocare danni al fegato», conclude la De Pauw.

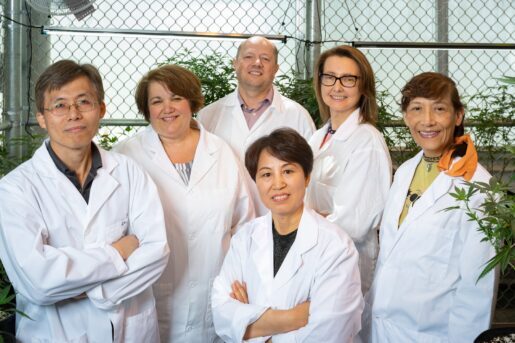

Gli studi sulla cannabis

Il team dell’università canadese di Lethbridge. Al centro sullo sfondo, Igor Kovalchuk

Sempre in Canada, un team di ricercatori ha inviato due studi alla comunità scientifica (ad aprile e maggio scorsi), chiedendo l’abituale revisione tra pari (in inglese peer review) che si fa in questi casi, proprio sul potenziale impiego contro la Covid-19 della cannabis. Soprattutto “light”, quindi a basso potenziale psicoattivo ma ad alto contenuto di Cbd. «Abbiamo registrato possibili effetti inibitori nelle proteine necessarie affinché il virus entri nelle nostre cellule (Ace2 e Tmprss2). Il coronavirus avrà minori possibilità di infettarle, se riduciamo il livello di queste proteine sulla superficie cellulare. Inoltre, alcune varietà di cannabis (non tutte) sarebbero eccellenti nel ridurre l’infiammazione e nel prevenire lo sviluppo della tempesta di citochine». A parlare è Igor Kovalchuk, dottorato di ricerca in carcinoma mammario conseguito in Ucraina (suo Paese d’origine), poi approdato anche lui in Canada. Dal 2001 insegna all’Università di Lethbridge, piccola cittadina situata nella provincia dell’Alberta, ai piedi delle maestose Montagne Rocciose. Per condurre le loro ricerche di laboratorio hanno impiegato principi attivi estratti direttamente dalle piante di cannabis. «Vari ibridi, all’incirca di 400 varietà, con differenti livelli di cannabinoidi e terpenoidi – rivela ancora il docente – senza prestare inizialmente attenzione al profilo. Solo in seguito abbiamo adoperato principalmente quelle con Cbd dominante (fino al 15%). Questo perché i pazienti non vorrebbero assumere estratti ad elevato contenuto di Thc: non li prenderebbero regolarmente se avessero effetti psicoattivi». Ma come hanno condotto i loro test? «Abbiamo acquistato tessuti umani ingegnerizzati stampati in 3D – spiega Kovalchuk – che hanno tutti gli strati cellulari presenti normalmente nell’uomo. Non li abbiamo infettati direttamente con la Covid-19, in quanto l’infezione virale innesca l’infiammazione, ma abbiamo imitato quella risposta inducendola con sostanze chimiche, quali il fattore di necrosi tumorale (Tnf) e gli interferoni (Ifn)». Come confermava anche la De Pauw, parlando proprio del Cbd, la ricerca in questo ambito sta ancora muovendo i primi passi. A quanto pare, anche a causa del proibizionismo, il mondo della ricerca si sta appena riorientando su questi ambiti. Ma in questo campo, la rapidità di sviluppo è spesso sorprendente. Infine, per dovere di cronaca, è bene segnalare anche chi sono i finanziatori del citato studio: la Swysh e la Pathway Rx, due aziende canadesi del settore cannabis (entrambe di Lethbridge), la seconda delle quali molto attiva in ricerca e sviluppo, occupandosi ad esempio di nuove varietà con proprietà terapeutiche. Ciò non sorprende, dal momento che in Nord America, grazie alla regolamentazione/legalizzazione, la cannabis è diventata un nuovo grande business commerciale. Inoltre, in quella parte di emisfero la maggior parte delle università sono private e di conseguenza anche i fondi per la ricerca vengono quasi sempre individuati direttamente sul mercato. Sempre ad aprile, un gruppo di ricercatori dell’università statunitense del Nebraska e del Texas Biomedical Research Institute hanno inviato in “peer review” un altro articolo scientifico, affermando di aver ottenuto risultati simili a quelli dei loro colleghi canadesi. E ancora una volta con il Cbd (oltre che con il Thc, molto meno tollerato essendo psicoattivo), ritenuto ad esempio più sicuro del Tocilizumab, un farmaco che ha consentito il recupero del 90% dei pazienti trattati, sviluppando però gravi effetti collaterali quali l’infiammazione del pancreas e l’ipertrigliceridemia (un fattore di rischio per la malattia coronarica). È la prima conferma.

Vaccini e farmaco a base di Cbd usato in Israele

Il “nonno” della ricerca sui cannabinoidi, il docente israeliano Raphael Mechoulam

Al momento l’unica cosa certa è che essendo questo un virus nuovo, si va avanti a tentativi, provando di tutto: farmaci già esistenti o nuove terapie. Una corsa contro il tempo. Una grande sfida. Per un momento storico che vede il mondo della ricerca collaborare a livello globale come mai prima d’ora. L’obiettivo è ottenere un vaccino efficace già per il 2021, tra i circa 260 proposti all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), di cui 23 in sperimentazione. Il normale processo prevede 3 fasi di test e almeno 2-3 anni prima dell’arrivo sul mercato. In questo caso, invece, cercano di bruciare le tappe, svolgendo contemporaneamente i 3 step di sperimentazione necessari. Tuttavia, la strada per arrivare alla tanto agognata “immunità di gregge”, in grado di evitare alle persone di ammalarsi e di infettare gli altri, è ancora lunga. Motivo per cui, nel frattempo, sono stati creati appositi reparti Covid negli ospedali e il personale sanitario è al lavoro per individuare una terapia efficace utile a curare rapidamente i malati. Anche con cannabis, derivati o farmaci con azione simile. Ad oltre 10.000 chilometri di distanza da Lethbridge, a Tel Aviv, capitale d’Israele, c’è un medico già pronto a sperimentare in ospedale contro la Covid-19 il primo farmaco al mondo per l’epilessia a base di Cbd (l’Epidiolex), approvato nel 2018 negli Usa, l’anno seguente in Europa. Si chiama Barak Cohen ed è l’anestesista responsabile dell’emergenza Sars-Cov-2 al Tel Aviv Sourasky Medical Center, il principale complesso ospedaliero della capitale israeliana e il terzo maggiore del Paese. «È un nuovo approccio per trattare alcuni sintomi di questo coronavirus, usando un componente della pianta di cannabis considerato sicuro e che non crea dipendenza», ha dichiarato il 20 aprile all’agenzia di stampa israeliana Tazpit. Dopo l’annuncio del Sourasky Medical Center, diverse aziende israeliane, come quelle specializzate del Cannabis Innovation Center, starebbero bussando alle porte degli ospedali israeliani. «Fortunatamente per il nostro Paese, ma sfortunatamente per noi, non abbiamo abbastanza pazienti da reclutare per iniziare la sperimentazione clinica, anche se restiamo ovviamente pronti nel caso in cui la situazione dovesse evolversi in futuro», rivela da Tel Aviv al momento dell’intervista il direttore operativo del Cannabis Innovation Center, Guy Defrin. Tra i primi israeliani a lanciare l’idea, Gershom Zajicek, docente in Medicina e Scienze mediche all’Università ebraica di Gerusalemme, la più antica del Paese e ritenuta uno dei migliori atenei al mondo. Nel mese di marzo l’accademico scrisse in un intervento diffuso dai principali siti che pubblicano ricerche scientifiche che «la cannabis Indica accelera il recupero dal coronavirus (…) gli estratti non sono psicoattivi (…) la resina è antivirale e inibisce la proliferazione cellulare, contiene circa 60 cannabinoidi e ha un’efficacia superiore rispetto a qualsiasi altro singolo composto come Thc o Cbd». Zajicek non è uno qualunque. Docente di lungo corso, fin dagli anni Sessanta ha realizzato centinaia di pubblicazioni scientifiche. Peraltro, nella stessa università e facoltà di Raphael Mechoulam, il biochimico che si autodefinisce il “nonno” della ricerca sui cannabinoidi. Non solo per l’età anagrafica (è del lontano 1930), quanto piuttosto per avere realizzato, in quasi mezzo secolo, circa 400 ricerche scientifiche, la maggior parte delle quali proprio sulla cannabis. Nel 1964 è stato inoltre il primo al mondo ad aver isolato il tetraidrocannabinoide (Thc), l’unico psicoattivo dei circa 70 composti identificati nella canapa. Nel corso degli anni, lui, il suo gruppo o i suoi collaboratori, hanno isolato, sintetizzato o chiarito la formula dei vari principi attivi di quella pianta (come lo stesso Cbd). È proprio grazie al loro lavoro (e indirettamente al vicino Libano che coltiva illegalmente la marijuana) se oggi i ricercatori israeliani sono considerati dei veri pionieri nella scoperta delle proprietà della cannabis, con grandi risultati clinici ottenuti a livello mondiale. Un impegno che ha portato all’istituzione, all’interno di quella facoltà di Medicina, di un apposito Centro di ricerca sui cannabinoidi, cui si aggiungono all’incirca altri 20 gruppi sparsi nello Stato ebraico che lavorano in maniera indipendente sull’argomento. Sempre al gruppo di Mechoulam, si deve inoltre la scoperta alla base dell’ultima nostra storia: l’esistenza all’interno del nostro organismo del sistema endocannabinoide. Per usare le sue stesse parole, «un super-computer che regola l’omeostasi nel corpo umano», coinvolto in numerosi processi fisiologici, dal controllo motorio alla memoria, dall’apprendimento alla percezione del dolore, dalla regolazione dell’equilibrio energetico a comportamenti quali l’assunzione di cibo. In poche parole, il nostro corpo produce sostanze simili a quelle contenute nella cannabis (gli endocannabinoidi), che si legano ai medesimi recettori. La loro scoperta da parte di Mechoulam risale agli anni Ottanta, ma solo nell’ultimo decennio il mondo scientifico e della ricerca clinica sembrano essersi accorti dell’importanza di questo sistema.

Dall’Italia al Nordamerica, la micro-Pea

Il presidente dell’italiana Epitech Group, Francesco Della Valle

L’ultimo farmaco che potrebbe tornare utile anche in questa pandemia, nasce nel padovano per poi volare in Nordamerica, facendo tappa in Campania. Si chiama Pea ultra-micronizzata, «essendo in particelle così piccole da riuscire ad arrivare bene su certe cellule del corpo umano, come il mastocita che la natura ci ha fornito per difenderci dalle aggressioni, anche virali. Iniziammo a studiare questa cellula nel 1992, grazie allo straordinario suggerimento di una donna altrettanto straordinaria, Rita Levi Montalcini (premio Nobel per la medicina nel 1986, nda)», spiega non nascondendo l’emozione Francesco Della Valle, presidente dell’Epitech Group, società veneta di farmacologia biologica fondata nel 2001, il cui motto è “andare dove natura conduce”. La micro-Pea, commercializzata in Europa con i nomi commerciali Normast e Pelvilen, svolge una grande varietà di funzioni biologiche correlate al dolore cronico e nevralgico, agendo anche nei processi infiammatori. Ma cosa c’entra con la canapa? Di fatto nulla, anche se la Pea è una delle sostanze prodotte dal prima citato sistema endocannabinoide del nostro organismo scoperto dall’israeliano Mechoulam. Ma soprattutto è del tutto simile, come meccanismo d’azione, alle sostanze contenute nella cannabis. «Agisce sul Gpr55, un omologo dei 2 principali recettori sui quali operano i cannabinoidi (Cb1 e Cb2), attivati anche dal Thc, il principale ingrediente psicoattivo della cannabis», chiarisce meglio da Philadelphia (Stati Uniti) il medico Raza Bokhari, amministratore delegato della Fsd Pharma. La storia di questa giovane azienda, il cui motto è “ispirati dalla natura” e con una foglia di marijuana nel logo, è l’emblema dell’intero nuovo business nordamericano su questa pianta millenaria. Quartier generale a Toronto (Canada) e braccio operativo in Pennsylvania (Usa), la Fsd inizia a coltivare a livello industriale cannabis terapeutica da fornire ai pazienti canadesi e del resto del mondo (Italia compresa, Stati Uniti esclusi). Forte di quel successo, raccoglie capitali quotandosi in Borsa in entrambi i Paesi, volgendo poi il suo sguardo sul settore farmaceutico che realizza composti simili. «All’inizio del 2019 abbiamo acquisito la Prismic Pharmaceuticals, ottenendo così anche la licenza mondiale (tranne che in Italia e Spagna) della Pea ultra-micronizzata, finora venduta dall’italiana Epitech a centinaia di migliaia di pazienti», precisa Bokhari. Un’operazione da ben 17,5 milioni di dollari. Riguardo all’uso che intendono farne, l’amministratore delegato della Fsd Pharma ha fissato il seguente cronoprogramma: «Entro il quarto trimestre del 2020, al massimo per l’inizio del 2021, andremo di fronte alla Food and Drugs Administration per iniziare a poter esaminare il valore e l’impatto in alcune patologie di una nostra versione ultra-micronizzata della Pea. Se otterremo sufficienti dati vorrei poi cedere la Fase 3 e quella successiva della commercializzazione ad attori più grandi e capitalizzati». Ma l’obiettivo del loro studio sembra in realtà un altro, come rivela la richiesta presentata alla citata agenzia del farmaco Usa che ha fatto subito schizzare il loro titolo in Borsa: testare la micro-Pea anche contro il Covid-19. Peraltro, come rivela Della Valle, con un protocollo messo a punto in Campania: «A un certo punto i nostri amici americani ce ne hanno chiesto uno e noi gli abbiamo inviato quello realizzato con Avellino, il cui nosocomio, quando mesi fa il sistema sanitario italiano venne messo a dura prova, ci propose di avviare una sperimentazione con la micro-Pea tuttora in corso. Questa piccola cittadina campana ha avuto così la possibilità e il successo di giocarsi il proprio protocollo con l’agenzia del farmaco statunitense». Sempre secondo il presidente di Epitech, anche la canadese Fsd sarebbe inoltre già all’opera, in quanto «ha ottenuto l’autorizzazione a verificare i nostri dati in un centro di ricerca australiano che sembra molto qualificato su questo».

L’idea che da Napoli sbarca negli Usa

L’idea di testare la micro-Pea anche contro la Covid-19 è venuta a Sabatino Maione, docente di farmacologia alla Seconda università degli studi di Napoli, nonché ricercatore e autore di oltre un centinaio di pubblicazioni scientifiche (decine delle quali sulle sostanze psicoattive). O meglio, come ci tiene a chiarire subito, «è di tutto il nostro gruppo». A scanso di equivoci, l’accademico precisa inoltre che «la Pea non curerà la Covid-19 o la Sars, ma può essere un adiuvante, qualcosa che spinge il sistema immunitario a prepararsi e proteggersi. Il tutto attraverso un endofarmaco sicuro, poiché basato su una sostanza naturale che noi stessi produciamo». Per Maione, tutte «le patologie complesse, ma anche solo un’infezione batterica importante, non si risolvono con una molecola, ma si mette a punto un cocktail di farmaci: dalla semplice vitamina all’antibiotico più specifico per quel patogeno. Quindi, anche per la Covid-19, dobbiamo avere un armamentario abbastanza variegato. Se va bene, il vaccino arriverà tra 2-3 anni. Nel frattempo, proviamo con i farmaci già disponibili, che sappiamo essere sicuri e di cui conosciamo il loro profilo». L’altra cosa importante, secondo il docente e farmacologo di Unicampania, «è intervenire prima, quando un paziente ha dei sintomi simil-influenzali ma che già cominciano a generare delle complicazioni, ad esempio respiratorie. Perché quando si è giunti a una patologia conclamata o ben strutturata, che ha già distrutto l’organo, è difficile lavorare o ripristinarlo com’era originariamente». Sulla base di questo ragionamento, a suo dire, «anche il Cbd potrebbe essere un ottimo candidato: è una molecola abbastanza sicura e tollerata, in grado di mettere a riposo le cellule riducendo la richiesta di ossigeno e potenziando il rilascio di un trasmettitore della funzione inibitoria, l’adenosina». La storia della Pea contro la Covid-19 potrebbe infine fornirci un ultimo dato: «Se nella fase iniziale dell’emergenza il mondo guardava alla Cina, ora è l’Italia al centro dell’attenzione, per modalità di comportamento, decisioni assunte, politiche adottate, risposta sanitaria», conclude Maione. Del resto, siamo stati il primo Paese occidentale ad essere stato duramente colpito da questa pandemia.